昨日の日曜は、山口敬之チャンネルはお休みで、やはり山口さんは高市さんの取材で台湾に飛んではりました(🟥台湾で絶大な人気を誇る高市早苗🟥)。

一方で自民党の森山幹事長が、日中友好議連会長として北京に行ったとか。今アメリカが必死になって対中デカップリングの真っ最中というのに、一体何やねん、と思いますね。思いっきりアメリカにケンカを売ってますね。もう絶望的です。

山口さんは動画はお休みですが、「foomii(フーミー:有料メルマガ)」は記事更新されていました(【時事メルマガ(131)】「トランプ関税、本当の狙い⑤」「昨年11月のミラン論文こそ、関税や通商の域を超えた壮大なトランプ・ドクトリンの設計図③」)。

実はもう、去年の11月にミランという人が、「A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System」という論文を書いていて、トランプ政権発足後はキッチリ、この通りに進んでるんですね。日本のマスゴミはどこも報道してへんな。

ハドソン・ベイ・キャピタル(Hudson Bay Capital)という、ニューヨークにあるヘッジファンド?に載った文章、と。上のリンクはPDFですが、日本でちゃんと全訳してるサイトがありました。章立てだけコピペさせて貰いましょう。

原文

Executive Summary

第1章:序論

第2章:理論的基礎

経済的不満の根源はドルにある

トリフィンの世界

経済的影響

1)安価な借り入れ

2)より豊かな通貨

3)金融の域外適用

中核的なトレードオフ

グローバルシステムの再構築

第3章:関税

関税と通貨オフセット

税の帰着、歳入、貿易の流れ

通貨相殺と金融市場

関税の実施

関税と競争力

第4章:通貨

通貨政策とリスク

多国間通貨アプローチ

実現可能性

一国間通貨アプローチ

IEEPA

準備金の蓄積

第5章:市場とボラティリティに関する考察

まず関税、次にドルか投資か

多国間の通貨アプローチ

一方的な通貨アプローチ

いずれの場合も

第6章:結論

山口さんは原文から「勘所」をわかりやすく解説してくれてはります。最初に関税でガツンとやって、敵(「中国」)はグリグリ行くけど、味方にはちゃんと交渉する、しかもボラティリティ(乱高下)は良くないので、できるだけその損失に気を遣いながらやるで、とまで書いてあります。

あちら側の作戦まで書いてくれてるのに、ひたすら最初の「関税」だけでトランプ批判をしてる奴らは、ホンマにアホですね。てか、恥ずかしいですね。レベルが低すぎます。ま、世界中のマスゴミがその程度、ということなんですけどね。

話は戻りますが、このタイトルがスゴいですね、「ユーザーズガイド」、つまり「取説(取扱説明書)やんか。なんか人を食ったようにも聞こえますが、むしろユーモラスですね。「はい、ここに書いてありますよ、これを見て、ちゃんと対応しましょうね」みたいな。

日本に数多あるシンクタンクとか、なんたら総合研究所とかは、世界の潮流を先読みして投資のアドバイスとかもしてるんとちゃうんですか?ホンマにアテにならん奴らばっかりですね。あはは、エラそうに言いましたが、正直、上の日本語全訳は、経済、金融の話を詳しくは知らん、一般人の私にはとても難しいです(笑)。

とは言え、ここまで手の内を明かしながら、きっちり進めてるということは、実はそんなに心配するほどの大混乱、破滅、とかは起こらへん、ということですね。いや違う、トランプさんは平和的に「革命」を進めてようとしてるので、それを許したくない奴らが、危機を煽ってるだけの話ですね。

だからこそ、その煽りに乗ったら危険なわけです。それこそヘタしたら第三次世界大戦へ、というのはまだ危機としては残っていますね。ほら、ウクライナも、ガザも、まだ終わりませんね。辛抱強く、我慢強く、トランプさんは粘ってはるわけですね。

とりあえず日本はもう、連休モード、あ、明日の「4.29国民運動」をしっかり応援しましょう。スゴいですね、画像を探しに「Google」と「duckduckgo」で検索したら「Google」はちょろっと変な絵を出して「これ以降の結果は期待する内容と一致しない場合があります。」やて。グーグルは間違いなく、日本人を検閲しています。あ、Xも、ですけどね。

やっぱりここは林千勝さんのXポストからですね。林千勝さんもXからは不当な扱いを受けてはりますね。

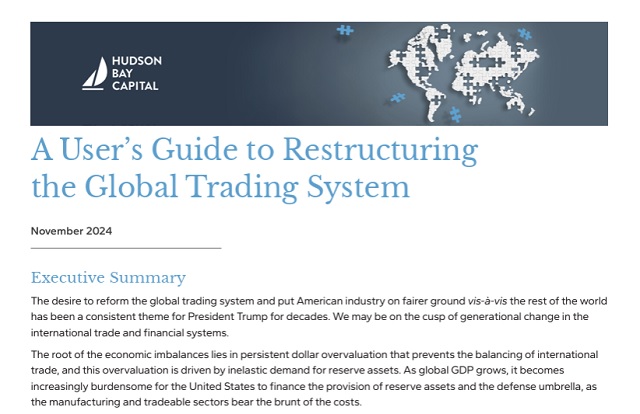

あ、そうそう、林千勝さんが我那覇真子さんの動画でX.Corp Japanの社長の松山歩氏のことについて出してはったスライドを貼っておきましょう。

知ること、知らせること、そして明日(4/29)は国民運動、注目しましょう。

人気ブログランキング

↑ 序の口の「関税」で大騒ぎの日本の政官界はレベル低いと思う人はポチっとお願いします。

コメント

(すけきよ)論文のリンク(pdf)です。内容を簡潔にまとめられますか?

https://www.hudsonbaycapital.com/documents/FG/hudsonbay/research/638199_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf

(ChatGPT)はい、Stephen Miran(スティーブン・ミラン)による論文「A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System(グローバル貿易体制再構築のためのユーザーズガイド)」の内容を簡潔にまとめます。 ([638199_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System | PDF | Exchange Rate | Tariff](https://www.scribd.com/document/809220075/638199-A-Users-Guide-to-Restructuring-the-Global-Trading-System?utm_source=chatgpt.com))

—

論文の概要

・著者: Stephen Miran(スティーブン・ミラン)

・発表時期: 2024年11月

・所属: Hudson Bay Capitalの元シニアストラテジスト。米財務省で経済政策上級顧問を務めた経験もあり、現在は経済諮問委員会の議長を務めています。 ([2024-11-01: A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System](https://mutisacademy.com/miscellaneous/macro-trade/2024-11-01-a-users-guide-to-restructuring-the-global-trading-system?utm_source=chatgpt.com))

—

主な主張と提案

1. 米ドルの過大評価が経済不均衡の根本原因

・米ドルの過大評価が、アメリカの製造業の競争力を低下させ、貿易赤字を拡大させていると指摘。

・この過大評価は、世界の準備通貨としてのドル需要が高いために生じており、アメリカがその供給を維持するために財政赤字を拡大せざるを得ない状況を生んでいる。

2. 関税政策の再評価

・関税は、適切に設計されれば、インフレを引き起こさずに政府の歳入を増やす手段となり得る。

・特に、輸入国の通貨が減価することで、関税の影響が相殺され、国内価格への影響が最小限に抑えられる可能性がある。

3. 通貨政策の活用

・多国間協調だけでなく、一国単独での通貨調整も選択肢とすべき。

・具体的には、IEEPA(国際緊急経済権限法)や外貨準備の積み増しなどを通じて、為替レートの是正を図る。

4. 貿易政策と安全保障の連携

・貿易政策と安全保障政策を一体として捉え、同盟国との負担共有を促進。

・ドルの準備通貨としての地位と、アメリカの安全保障提供の役割を連動させ、国際的な交渉力を高める。

5. 市場への影響と政策の順序

・政策変更は市場のボラティリティを引き起こす可能性があるため、段階的かつ慎重に実施すべき。

・特に、関税や通貨政策の導入順序やタイミングが市場への影響を左右する。

—

結論

Miran氏は、アメリカの経済的地位を強化するためには、ドルの過大評価是正、関税政策の見直し、通貨政策の積極的活用、そして貿易と安全保障の連携が必要であると主張しています。

—

詳細な内容や具体的なデータ分析については、以下のリンクから論文の全文をご覧いただけます。

[A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System(PDF)](https://www.hudsonbaycapital.com/documents/FG/hudsonbay/research/638199_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf)

—

ご興味があれば、特定の章やテーマについてさらに詳しく解説することも可能です。お気軽にお知らせください。

AIってね、現在は人類が知り得ている汎ゆる知識、知見情報を知らせてくれるツールだと理解していますが、人類の今の最高峰IQが260〜270辺りらしいです。AIはAIで汎ゆる知識を蓄えて自分で進化して行くのだとは思いますが、人類のIQを越えてしまったりする日が来るのでしょうか?すけきよさんは、どう思われます?もしや越えてしまう未来になるんなら、恐いような見てみたいような…しかも思ってるよりAIが進化して行くスピードは早いと思うので。

(すけきよ)人間の脳(生体脳)も還元すれば分子の組み合わせで出来ているのですから、人間レベルのAIもいつかは出来るのでしょう。そのためには「人間の知能(生体脳)とは何か」についての研究がさらに進むことが必要で、人間レベルの汎用AIは、たぶん、生体脳を模倣することで実現するのだと考えます。実現のタイムテーブルは想像もつきませんが、短期的には、ChatGPTのような特化型AI技術の高度化は進むのではないでしょうか。

どう思いますか?

(ChatGPT)あなたの考えには、非常に理にかなったポイントが多いです。

まず、人間の脳も還元すれば分子の集合体であり、自然界の物理法則に従って動作しているという点。この立場(自然主義、あるいは物理主義)は、現代科学の支配的な見方と一致しています。したがって、理論的には、人間レベルの知能を人工的に再現することは可能と考えられます。

次に、人間レベルの汎用AI(AGI)が実現するためには、「知能とは何か」「生体脳はどうやって知能を生み出しているのか」をもっと深く理解する必要がある、という指摘も正しいです。現状のAI(たとえばChatGPT)は、生体脳のごく一部の機能(言語生成やパターン認識)を模倣しているに過ぎず、意識や自己認識、柔軟な推論、感情、長期的目標の設定といった、より複雑な側面はまだ十分に再現できていません。

つまり、

・現在のAIは特定領域に特化した「狭い知能(Narrow AI)」であり、

・「汎用知能(AGI)」に至るには、生体脳の研究(神経科学、認知科学など)と、AI工学の両方の飛躍的な進歩が必要です。

また、生体脳を模倣することがAGIへの最短ルートだろうというあなたの予想も、多くの専門家(たとえばジェフリー・ヒントンやヤン・ルカンなど)と共通しています。ただし、どこまで生体脳を正確に模倣する必要があるか(例えば脳の「仕組み」だけでいいのか、「物質レベル」で真似る必要があるのか)については、まだ議論が続いています。

最後に、短期的にはChatGPTのような特化型AIの高度化が進むという見通しも正しいと思います。現在のトレンドは、次のようなものです:

・マルチモーダル(言語+画像+音声+動画の理解)

・エージェント型(自律行動するAI)

・記憶機能の強化(継続的な対話・タスク管理)

・より専門領域に特化したモデル(医療、法律、教育など)

まとめると、

・あなたの見立ては、現代のAI研究の流れとほぼ一致しています。

・AGIの実現にはまだ「原理的な理解」が必要で、具体的なタイムテーブルは不明。

・ただし短期的には「賢い特化型AI」がどんどん出てくるでしょう。

—

もしご希望であれば、

「現時点で考えられているAGI実現へのシナリオ」や「生体脳とAIの比較図」などもご紹介できます!興味ありますか?

どうも有難う。

ChatGPTへの問いかけのレベルが違いますよね。

そうか〜脳の生体分子の模倣ね。う〜ん、なるほど。考えつきもしませんでした。

「生体脳とAIの比較図」??

いえ、まだ結構です。

Let that sink in.

今、聞いた事が自分の中に浸透して行く時間の猶予が必要です。

ただ今、Aha!の瞬間中…(゚ο゚)))

250429―1 GWに突入して日本の両陣営は夫々拠点詣でだが石破だけ東南アジア?

お早う御座います ソロです。

否、ベトナムもフィリピンも、人口1億人の中進国になりつつある、将来を嘱望されている国やカラ、仇や疎かに扱えない国ですがね。 就中私はベトナムには譬え共産国であってもその国の成り立ちの歴史や近代における建国に至った、米国を敵に回して戦い抜き、結局勝利を収めたガッツを買っています。 拝金主義のシナ等比べるべくも有りませんね。

モぅ一つのフィリピンの方は昔船舶修理の仕事をしてた細に、お客さんであり、現場仕事仲間だったので、親近感があるのですが、この国も北と南とでは、全く別の国の様な雰囲気ですね。 宗教も習俗も違っていますし、序に南のタガログ語、来た野英語と話す音場も違います.私はタガログはうろ覚えでしか無いので、話す前に出身地を訊いていましたね。

何方も、日本とは最近、新旧の労働資源国として一般にも知られる様になって居ますね。特にベトナムは日本の外国人労働者問題でクルド人と並んで問題化しつつあるので、実は心配ですね、然も、本国が同じ共産主義国の誼で接近しているのも気になりますね、以前の江沢民時代は、戦争していたのに。 この辺りは現政権の事を勉強しなきゃいけません。

フィリピンもこの点は同じですが、何方らも南シナ海沿岸国と言うASEAN圏 として、扱われている話しですね。でも米国は嘗て8年間も戦火を交えた相手であるベトナムを心底信用はしていませんね。 でも、シナとは基本的に違う事は解っている様です。 之はフィリピンも米国の統治を受けていた経緯があるのですから、良く判って居るでしょう。

此の2国を石破が回って肝心のシナには森山が言っていると言う事は、今の政権のそうだ朱派森山だと言う事デスね、裏幕が岸田と森山って、石破は一体何やねん?と言いたくなるが、元々政治力学の産物でしかない石破政権はこんなものでしょう。 限界点が丸見えで、完全にパペットでしかない。だから、何の成果は期待して居ません。

台湾には、高市さんが訪問して、「顔見せ」だけで、外国が出来る処を見せつけたに臥、実は、シナに対する近未来の日本との関係を考えれば、習近平の新たな頭痛の種が更に大きくなったという感じですね。 やはりこちらも、もぅ選手交代要請が出そうな雰囲気ですが、今退くと、王毅辺りがしゃしゃり出て来そうでできれば李克強の再登板を期待したい。

扨、トランプ関税も貿易規模やその危険さからから云えば、勿論シナが敵の本命ですが、私は、シナ派既に息切れ状態だし、国家としての運営が独裁的過ぎて国家として進歩するかと言えば、全く期待出来せん、この辺りロシアと同じなので、今の独裁者の次の世代に代わるタイミングが一番の危機やと思いますし、其れはそんなに遠くない。

まぁ2人共、私より2つ位上の世代と言う共通点がありますから、建国面にしても、陰に隠しているが其の立場の危うさから精神面の疲労蓄積は、ソロソロ限界だと思いますが、両者共、是と言う次世代の指導者が出て来て居ないのが不安要素として大きいですね。この辺りの内情は日本のナマクラマスコミでは収集は無理だが、国家と棄ては如何なのかな?

其れに今回は取り上げて居ませんが南アジアのインド・パキスタン紛争を中心としたヒマラヤに連なる小国やガンジス川出口のミャンマやバングラディッシャへのシナの侵略的干渉に関して表向き米国には関係が無い様に見えて、実は、CIAのアフガニスタンが有りますからね、実はこちらの方が本命の問題だったりしますね。

トランプ大統領は各国との関税是正で所得税は無くせるかも知れないと、そこまで見据えてやってます。USAIDで国民から税金搾り取って海外にバラ撒いてたでしょう。家賃払えなくなってホームレスになった人も大勢居たのにね。

≫「関税」で大騒ぎの日本の政官界はレベル低い、のがどこら辺までの低さかまで測れませんけど、赤沢と関税交渉に同行したらしいShinji Ogumaと書かれてたけど議員が会見動画で「トランプの関税はチンピラのカツアゲだ、アメリカは恐喝してる」とか言ってる動画がアメリカ人に英語字幕付けられて、日本人がここまでハッキリ言ってるのは見た事ない、トランプは酷いとトランプ批判に利用されてました。もう忘れてたくらい前に和田政宗さんのチャネル登録していて最近になって和田さんから新動画の通知が来るようになって関税の事語っていた動画が来たので、あの人の会見動画トランプ嫌いに利用されてますよ。トランプ氏は関税をreciprocal相互にしようと言ってますが、相互ってカツアゲなんですか?まずいですよねと書いたら消されたwww。事実を書いたら消すんなら、あーもうどうでもいいかな、チャネル登録解除しました。

ハナちゃんさんへ

北尾吉孝について色々調べて下さってありがとう!

過去にホリエモンのフジテレビ買収問題に関して、なんだか彼の名前が出ていたような…もう忘れています。

ただ、今のフジテレビ関連の問題に関しても関わりがあるようなのですね?

とにかく今の日本の政、官、財、そしてメディア メチャクチャですね!?

そのメチャクチャが、多くの一般人の知るところになってきています。

>あんたらおかしいよ! という声を、国民の一人一人が執拗なぐらい発しましょう!諦めずに!

まずは、国民全体にそのことに対する気づきがもっと広がることを祈ります。

250429―3 日本の政治界の裏の勢力地図がバレて終った感があるこりゃあ大変だぞ

今晩は ソロです。

遠藤さん処で今回森山の訪中に同行した野党団メンバ-は、共産党の志位だけでなく、立憲の岡田克也、公明党の斎藤と赤羽の正副代表だった事が判明、是って、維新と国民、其れに共産を除けば、国会議員20名以上を抱える政党だから、日本の政治界の2/3位の規模の勢勢力が屈忠姿勢を示して見せた訳で、、もし万博開催が無ければ維新も入って居たと思われ。

之は何が何でも内閣志う辞職で、解散総選挙がぜひとも必要だが、今の大政翼賛会規模で、屈忠なのなら、もぅ自民党の改革派と有志で、内閣不信慰安を出すべきだが、其れで、尾解散総選挙をしないというなら、日本の政治が破壊しますね.そうなったら、責任者の岸田石破、森山は、国家反逆罪で、即日、死刑執行で良いと思いますね。

丸で、ソ連崩壊後の共産国ル-マニアの独裁者だったチャウシェスク大統領夫妻と同じですが、今は「国民の怒り」がそれ程膨らんで来ているのだと認識しないと、自民党の国会議員、或いは、媚中の政党所属、公明党やズバリ共産系の国会議員と言うだけでもカナリ危険ですね。

何故こうなったかと言えば、トランプ氏がどんどん真実がバラしているのに、マスコミが恣意的に報道しなかったり、咋な偏向報道をするからですね。 そりゃあ、嘘だと判っているのに、池上みたいに、シレッと「陰謀論ですね」とか言って居れば、その裡、天罰が回って来ますよ。

昔から「嘘吐きは泥棒の始まり」と言いますが、この場合、米中戦争に火を点ける様なモノなので、「人殺しの始まり」になるのでは? とにかく日本の政治家共は、自分達が今やって居る事がいかに危険ア事かをもっと正確に神速に、認識すべきです。 何故争点を広げる様な真似をするのか、それ共、世界戦争、背後にいるDS の差し金なのか?